對「歷史」沒興趣的話,可以跳過;但如果覺得「長相廝守」、「極地探險」、「環球貿易」有點意思,可以試着看下去 — —

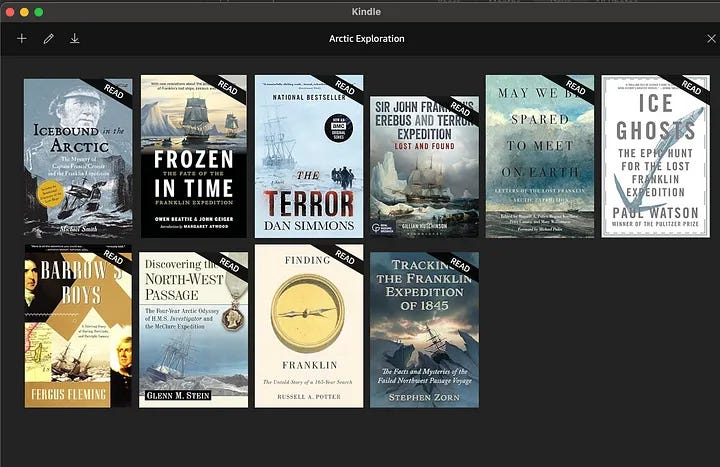

以下內容,我總結自國家航海博物館的展覽,以及今年讀畢的十幾本歷史著作。

在 1453 年,絲綢之路中段權力易手,成為伊斯蘭教帝國的領土。信奉基督教派的歐洲,希望繞過異教敵人,通過海路繼續與亞洲貿易。畢竟,亞洲的香料、茶葉和陶瓷暫時不可取代。

哥倫布在 1492 年「發現」新大陸北美洲,其實是他尋海路前往亞洲時的意外驚喜。雖然後來北美殖民地為歐洲人帶來巨大財富,例如西班牙統治下的墨西哥曾生產全世界大部份的白銀,是國際貿易的通用貨幣;但一開始歐洲人對北美洲沒有太多期望。

直到 18 世紀末期,經過多次對北美洲西岸的探索,歐洲人才確信,沒有辦法穿過北美洲大陸前往亞洲。加拿大西岸城市「温哥華」的名稱,就是來自這段時期的一位探險家:英國海軍 George Vancouver 船長。

他不是第一個勘查當地的人,但只有他出版了勘查結果,所以後世才記得他。

穿不過北美洲,那從北邊繞過去呢?

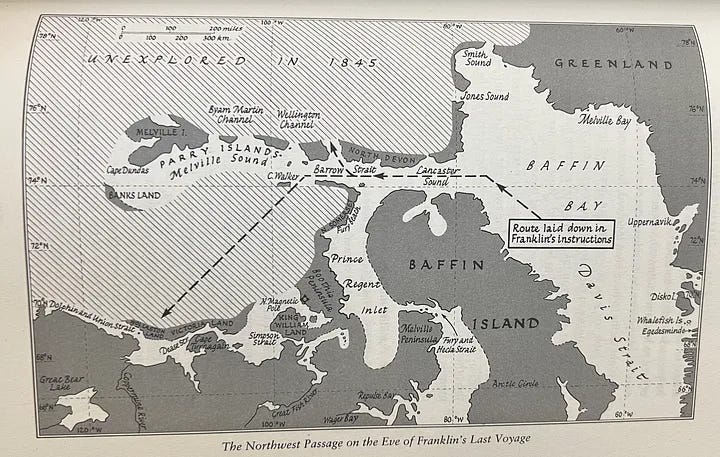

這航道從歐洲出發,往西北繞過北美洲然後進入太平洋,故稱之為「西北航道 Northwest Passage」。自 16 世紀以來的三百年,各國尋尋覓覓,順便大幅改善了對北美地理的瞭解。

例如 1819–1823 年,經過英國 John Franklin 探險隊的兩次勘查,加拿大北極圈裡延綿幾千公里的海岸線,第一次有部份錄入地圖。

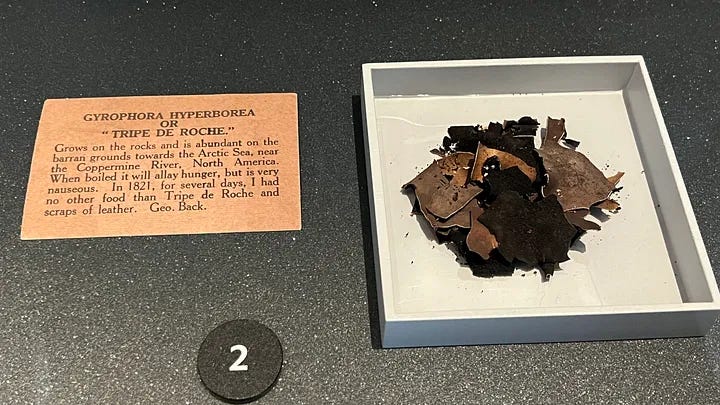

Franklin 探險途中曾經彈盡糧絕,被迫全員吃地衣(lichen)和皮靴為生,有個別成員甚至可能吃了人肉。英國公眾讚美他的成就之餘,還送給他一個諢名:「吃靴人 the man who ate his boots」。

對不習慣在北極荒原生存的歐洲人來說,那地方是個陷阱:攝入太少新鮮食物會導致身體腐爛;而偏偏當地動植物稀少,狩獵採集難以為生。同樣要命的是,一旦有體力勞動,英國人偏好的羊毛冬衣就會吸汗並凝結成冰,不便行動也無法保暖。

Franklin was lucky to survive;他之後會回到這個故事。

時到 1840 年代:英國早已成為歐洲霸主之一,國民和對國家前途充滿信心。雖然繞過非洲南端好望角,已成為慣常通往亞洲的貿易航線;但在精英看來,尋找「西北航道」,依舊是宣揚英國實力的絕佳途徑。

換言之,正一大白象工程。

1845 年 5 月,英國海軍派出兩艘戰船 HMS Terror & Erebus,「驚恐」和「冥河」號,希望一舉勘查完「西北航道」餘下未知的 1500 公里。「驚恐」號在美國國歌裡面間接出現過:它就是整夜用火箭轟擊美軍海岸堡壘 Fort McHenry、但到白天依然打不爛堡壘國旗的其中一艘船!

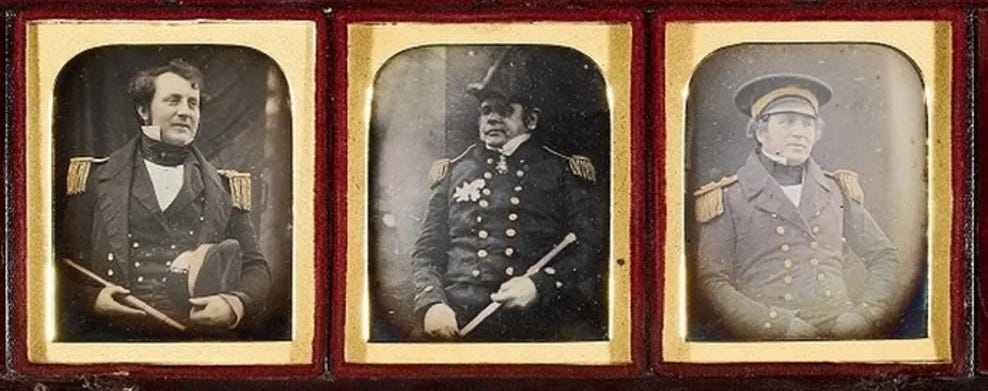

而探險隊的三位領隊軍官,也大有來頭。排第一的就是「吃靴人」John Franklin 爵士,出發時高齡五十八歲,幾乎因而被撇除資格;排第二的 Francis Crozier上校,是隊伍少有的極地探險老將,南北極都去過不止一次。

而排第三的 James Fitzjames 中校,與香港之所以爲「香港」息息相關:他參加了第一次鴉片戰爭,身先士卒進攻鎮江,脊椎差點被清軍子彈擊穿。當他在 Cornwallis 號戰船上養傷的時候,清、英兩國代表就在同一艘船上簽訂了《南京條約》。時值 1842 年,香港島成為英國殖民地,開啓了中國史觀稱之為「喪權辱國」的年代。

Fitzjames 完全沒有極地探險經驗,但是他透過幫助海軍高層掩蓋著家族醜聞,仕途平步青雲,差一點成為了探險隊的領袖。最後作為三號的他,被海軍賦予徵召探險隊成員的責任,架空了經驗老到的二號 Crozier。Fitzjames 就順手招募了更多鴉片戰爭的戰友,而他們都沒有極地探險經驗!

畢竟,當時的英國社會講究輩分、血統和人脈,個人能力和經驗幾近次要。

1845 年 7 月,驚恐和冥河號帶著 129 名船員在格陵蘭外海,被捕鯨船目睹侍機進入北極羣島海域。從此,再沒有歐洲人見過探險隊。

究竟發生了什麼 ?

多得 Franklin 的太太 Jane 多年來不離不棄,活要見人死要見屍,在 1859 年終於托人找到探險隊留下的唯一一份(已知)文字紀錄。當時候 Jane 直接搬到英國海軍部大樓旁邊,定時寫信給軍方、媒體、各國領袖,施加壓力請求協助;她的住所因而被戲稱為「砲台 battery」。

在男主外、女主內的年代,Jane 獨行獨立、拋頭露面的行徑,令人側目,但這並沒有阻止她為確立 Franklin 的名聲而奮鬥。

經過她不斷的游説,西敏寺豎立了 Franklin 的半身像。換言之,這位探險家的衣冠墳,跟英國歷代君王以及偉人的屍骨同處一地;半身像上寫着,Franklin “[complete] the discovery of the Northwest Passage”。

Jane 一生組織過七次搜救,最後一次在 1875 年出發,她在同年 7 月 18 日撤手人寰。三十年的鍥而不捨,成為了英國維多利亞時期的佳話。

而冥河和驚恐號的殘骸,終於分別在 2014 和 2016 年,被加拿大政府的考古隊發現。

Franklin 探險隊的下落,以及這段歷史對加拿大國民身份認同的重大影響,我們下次再談。

諷刺的是,當年 Franklin 連同手下 128 人被冰天雪地吞沒;但由於氣候變化,21 世紀夏天的北極,已經可以容納有限的船運。

中國連同俄羅斯正在勘查、開採當地的礦產;俄羅斯也已經開始透過北冰洋運輸原油和天然氣到中國港口,這條航線有助於繞過戰時敵國對華燃料運輸的封鎖。

從幾百年前尋找往亞洲的航線、近代為了宣揚國威的探險,到現代大國紛爭,極地一直在扮演某種角色。

我們無法預測未來,但我們可以嘗試了解過去、留意歷史在今天如何被註譯和利用;就這樣,前車之鑒或許會幫助我們少走彎路。

關於南極的冒險,多年前曾於中文讀者文摘讀過 Sir Douglas Mawson 的故事 - 三人探險隊,只剩他一人而回:The Home of the Blizzard https://amzn.eu/d/gtQ4WA8